【第5回】観察・アセスメントのための「スケール」のつけ方・使い方/各論2.GCS(Glasgow coma scale、グラスゴー・コーマ・スケール)/2.見てわかる・採点のポイント

執筆●佐野成美

聖路加国際病院 救命救急センター(救急看護認定看護師)

2.見てわかる・採点のポイント

基本的には「開眼」「発語」「運動」の各項目の1つずつを評価していきますが、

痛み刺激を与えたときの反応としては、開眼状態と運動機能を同時に評価できます。

以下に採点の進め方を示します。

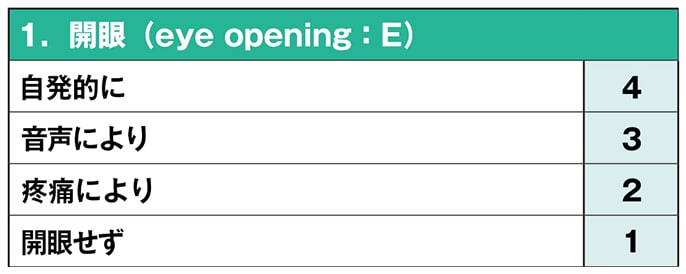

①開眼(eye opening:E)

①開眼しているかを見る

自発開眼あり 4点

②呼びかける、何度か強く呼びかける

声かけで開眼あり 3点

③②で開眼しなければ痛み刺激を与える

痛み刺激で開眼する 2点

④痛み刺激にも開眼しない

何度か強く 1点

普通の状態で開眼している、または自発的に開眼する場合(普通の呼びかけへの反応も含む)は「E:4」となります。

また、何度か声をかけたり強く呼んだりすることで開眼するのが「E:3」となります。

判断ポイント 「E:2」「E:1」の鑑別には“痛み刺激”

声かけに開眼しないときには痛み刺激を与えてみます(方法は「JCS(各論1)」参照)。痛み刺激に開眼すれば「E:2」、痛み刺激でもまったく開眼しなければ「E:1」となります。

“開眼”では 「E:2」「E:1」の鑑別に、痛み刺激を加える

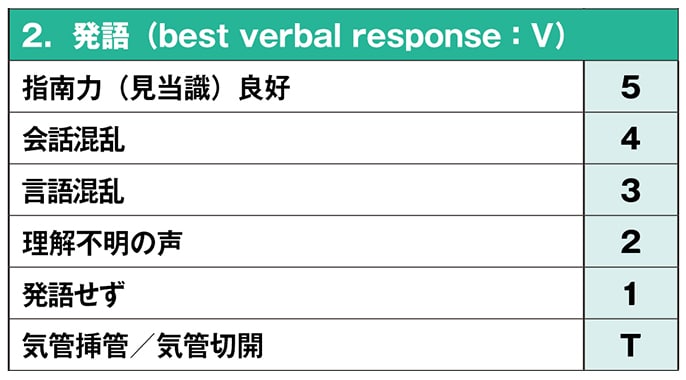

②発語(best verbal response:V)

①見当識の状態を確認する

②見当識あり:5点

③会話混乱:4点

Q.ここはどこ?→A.わからない

Q.今日は何日?→A.5月かな?(誤答)

質問に対する答えではあるが、見当識はなく、状況の認識に混乱している状態

④言語混乱:3点

【例】「痛い」しか言わないなど、発語はあるが会話として成立していない

⑤理解不明の声:2点

あ・・・、う・・・、などの発声のみ

⑥発語なし:1点

何らかの原因で本当に意識レベルが悪くて話せない場合と、意識は保たれているが失語等の障害で正確な発語ができない場合があります。

現病歴・既往歴によりいろいろな事情は考えられますが、“ありのままの状態の評価”でよいです。

声かけは、自覚症状を聞いたり、ふつうの会話をしたりなど何でもよいのですが、意識の確認のために見当識を必ず評価することになるので、見当識の確認で行ってもよいでしょう(見当識の確認方法は「JCS(各論1)」参照)。

判断ポイント 開眼にかかわらず声かけをしてみる

開眼していなくても会話ができることもあるので、見当識の確認から話しかけてみます。

“発語”をみるためには、見当識を問う声かけをする

③運動機能(best motor response:M)

①指示をする

指示に従う:6点

片麻痺があっても指示に従えば6点

②痛み刺激を与える

疼痛部分を確認する:5点

痛み部分に手を持っていく、明らかに振り払うなどの動きがある

四肢屈曲逃避:4点

四肢を引っ込めたりして逃避する。振り払ったり手を持っていくことまではできない

四肢屈曲異常→除皮質硬直:3点

四肢伸展→除脳硬直:2点

痛み刺激にもまったく四肢の動きが見られない:1点

「手を握る」「離す」「指を立てる」など簡単な指示をし(方法は「JCS(各論1)」参照)、それに従えるかをみます。

“指示には従えず、反応がなければ痛み刺激を与えてみます。

痛みを感じる部位に手をもっていく、痛みの部分から明らかに振り払って逃れようとするという動作がみられれば「M:5」、関節を屈曲して逃避するのみでは「M:4」となります。

判断ポイント 開眼にかかわらず声かけをしてみる

GCSでは痛み刺激に対する反応として、JCSと異なり、「除皮質硬直」と「除脳硬直」を明確に分けて採点しています。

そのため、四肢屈曲逃避(M:4)の反応は、除皮質硬直と除脳硬直を除いた四肢の反応であることに注意します。

運動機能の評価にある「四肢屈曲異常」とは除皮質硬直を指し(M:3)、「四肢伸展」とは除脳硬直を指します(M:2)。ちなみにJCSでは先に示したように、両者ともに同じ「JCS=200」になります。

“運動機能”をみるためにはまず「指示」。

指示に反応がなければ「痛み刺激」を加える

■関連記事はこちら

【第1回】観察・アセスメントのための「スケール」のつけ方・使い方/各論1.JCS(Japan coma scale、ジャパン・コーマ・スケール)/1.スケールの概要)

【第2回】観察・アセスメントのための「スケール」のつけ方・使い方/各論1.JCS(Japan coma scale、ジャパン・コーマ・スケール)/2.見てわかる・採点のポイント

【第4回】観察・アセスメントのための「スケール」のつけ方・使い方/各論2.GCS(Glasgow coma scale、グラスゴー・コーマ・スケール)/1.スケールの概要